Die Schlacht bei Fehrbellin am 18. (28.) Juni 1675

Historische Bildung- Datum:

- Lesedauer:

- 6 MIN

„Mit einer Schlacht zur Macht“, so könnte man sagen. Die Schlacht bei Fehrbellin gehört in den europäischen Zusammenhang des Holländischen Krieges (1672–1679) und des Nordischen Krieges (1674–1679).

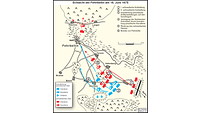

Historische Ereignisse in Kartenansicht

Bundeswehr/Andrea NimpschDie Herrscher der Frühen Neuzeit stellten in ganz Europa ihre “Stehenden Heere“ auf und lösten so die Söldnerregimenter des 30-jährigen Krieges mit Truppen ab, die regelmäßig besoldet, ausgerüstet und uniformiert ihrem Fürsten oder König zuverlässig zur Verfügung standen. Auch die Armee des Kurfürstentums Brandenburg war damals erst wenige Jahrzehnte alt.

Die Niederländer hatten in der Bedrohung durch französische Eroberungsfeldzüge wichtige Verbündete gewonnen. Der Habsburger-Kaiser des Heiligen Römischen Reiches kämpfte in Europa gegen den französischen „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. und da war Friedrich Wilhelm, der Kurfürst von Brandenburg, an der Seite seines Kaisers. In Süddeutschland standen daher die Brandenburger am Rhein und in Bayern. Frankreich konnte jedoch den Schwedenkönig, Karl XI., an seine Seite ziehen. So kam die Bedrohung Brandenburgs im Frühjahr 1675 plötzlich aus dem hohen Norden, während die eigene Armee weit entfernt gegen Frankreich stand und ein Winterquartier bezogen hatte. Der schwedische Reichsmarschall und Generalgouverneur von Schwedisch-Vorpommern, Carl Gustav Wrangel, führte über 20.000 Mann nach Brandenburg, die sich auf verschiedene Orte verteilten. Wrangel litt schwer an Gicht, was auch seine Führungsleistung negativ beeinflussen sollte. Deswegen überantwortete er bei Fehrbellin das Kommando seinem jüngeren Stiefbruder Generalleutnant Wolmar (Waldemar) Wrangel. Vielleicht sah er in ihm auch bereits den geeigneten Sündenbock für den Fall einer Niederlage.

Schlacht bei Fehrbellin am 18. Juni 1675

Bundeswehr/Bernd NogliIn Brandenburg wurde das “Landesaufgebot“ ausgerufen. In der Notlage sollte jeder sechste Mann zu den Waffen eilen, was jedoch in der Realität kaum gelang. Alles vertraute offenbar auf das Heer des Kurfürsten. In Gewaltmärschen verlegte der Kurfürst wenig später etwa 15.000 Mann zurück nach Brandenburg. Einige Geschütze und die brandenburgische Reiterei bildeten die Spitze beim Eintreffen im schwedisch besetzten Havelland. Die Truppen der damaligen „Supermacht“ Schweden bestanden vor Ort aus etwa 7.000 Soldaten Infanterie, 4.000 Reitern und 38 Geschützen. Sie sicherten sich Havelübergänge bei Havelberg, Rathenow und Brandenburg/Havel. Bei Neuruppin lagerte das schwedische Hauptquartier. Dagegen bildeten Anfang Juni nur 6.000 Reiter und 13 Feldkanonen die vorgeschobene Streitmacht der Brandenburger. Der Rest war auf dem Marsch vom Süden weit zurückgeblieben. Aber die Führer des Heeres sollten nun berühmt werden. Neben dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm waren dies der Feldmarschall Georg von Derfflinger und der Reiterführer Landgraf (Prinz) Friedrich von Hessen-Homburg. Letzterer hatte noch bis 1661 als Generalmajor in schwedischen Diensten gestanden und im Zweiten Nordischen Krieg (1659) durch eine Verwundung seinen rechten Unterschenkel verloren.

Mit Gefechten bei Nauen und Rathenow (etwa 70 Kilometer westlich von Berlin) waren die Schweden bis zum 17. Juni 1675 bereits auf die Havelstadt Fehrbellin mit der dortigen Brücke über den Fluss Rhin zurückgedrängt worden. Sie wollten sich bei Neuruppin in der Prignitz neu sammeln. Das geplante Absetzten von den brandenburgischen Verfolgern gelang nicht und so stellten sich die Schweden an den Wällen der so genannten Landwehr südostwärts von Fehrbellin beim Dorf Linum den angreifenden brandenburgischen Reitern des Landgrafen Friedrich von Hessen-Homburg entgegen. Die Schweden wählten schon bald aber das näher an Fehrbellin liegende Dorf Hakenberg als Abwehrstellung. Dort steht heute auch die imposante Siegessäule. Die Brandenburger wollten zunächst die überlegenen Schweden möglichst weit umgehen, einschließen und vernichten. Was dann geschah, war zwar nicht geplant, aber vermutlich unter den damaligen Bedingungen der pragmatischste Weg zum Sieg.

Die brandenburgische Artillerie nahm den Feuerkampf von den sandigen Höhen südlich des Dorfes Dechtow auf und wirkte gegen die rechte Flanke der Schweden. Ein Entlastungsangriff der schwedischen Infanterie in Richtung der Geschütze scheiterte an der brandenburgischen Reiterei. Die Schlacht wogte etwa zwei Stunden hin und her. Dabei riskierte der Kurfürst mehrfach sein Leben. Auch der zum Oberstleutnant aufgestiegene Bauernsohn Joachim Henniges (1610–1688) zeichnete sich durch Tapferkeit und Umsicht aus. Er übernahm die Führung eines Verbandes in einer kritischen Situation. Der Kurfürst beförderte ihn zum Oberst und übergab ihm noch auf dem Schlachtfeld die Führung über das Regiment von Mörner, dessen Inhaber gerade gefallen war. Ein Jahr später wurde der Offizier als Hennigs von Treffenfeld geadelt. Sein Adelsbrief war dabei extra auf den Tag von Fehrbellin datiert worden und der neue Name ließ die Verbindung erkennen.

Nach ungefähr zwei Stunden endete das Gefecht. Die Schweden konnten durch Fehrbellin abziehen und die Brandenburger waren zu erschöpft, um eine effektive Verfolgung über Fehrbellin hinaus aufzunehmen. Nur kleinere Geplänkel kennzeichneten die folgenden Tage. Außerdem wirkte der Sieg von Fehrbellin schon so ausreichend genug. Die Nachricht machte schnell die Runde. Zum ersten Mal seit dem 30-jährigen Krieg waren die Schweden im Feld geschlagen worden. Und dies war ausgerechnet einer kleinen Mittelmacht wie Brandenburg gelungen. Die Schweden verloren etwa 4.000 Mann an Toten, Verwundeten und Vermissten. Die Brandenburger hatten nur 500 Mann ähnlicher Verluste. Der schwedische Feldherr Carl Gustav Wrangel zog sich bald nach Norden über Wittstock auf mecklenburgisches Territorium zurück. Eine Untersuchung der Niederlage wurde wenig später aufgrund seines Todes auf Rügen abgebrochen. Auch sein Stiefbruder starb bereits am Ende des Jahres.

Die Schlacht bei Fehrbellin wurde umgehend legendär verklärt. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm wurde rückblickend zum „Großen Kurfürsten“ und die Schlacht durch Heinrich von Kleists Theaterstück über den Prinzen von Homburg noch berühmter. Theodor Fontane dichtete dann 1864 die heroische Verbindung von Fehrbellin zum Sieg über Napoleon bei Waterloo 1815 bis hin zum Sturm auf die Düppeler Schanzen im Deutsch-Dänischen Krieg.

Die heutige Siegessäule von Fehrbellin wurde selbst Zeugin neuer Zuschreibungen. Der Grundstein wurde am 18. Juni 1875 gelegt und am 2. September 1879 fand die Einweihung statt. Das war am Sedantag, der an den größten Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 erinnerte.

Im Jahr 1800 war vor Ort vom bekannten Reckahner Pädagogen Friedrich Eberhard von Rochow ein erstes Denkmal initiiert worden, angeblich an der Stelle, wo die brandenburgische Reiterei die schwedischen Stellungen durchbrochen hatte. Das kleine Denkmal wurde 1857 aufwändig erneuert. Etwa 800 Meter südwestlich davon entstand ab 1875 die bereits erwähnte Siegessäule als Aussichtsturm samt goldener Viktoria, wo einst die Geschütze der Brandenburger donnerten. Auf der Strecke dahin zwischen den Denkmälern zieht sich eine Baumreihe durch das Gelände, die den damaligen Verlauf der Stellungen kennzeichnen sollte. In der Hakenberger Dorfkirche findet man noch heute die Kugelsammlung des Lehrers und Kantors August Peters mit etwa 40 Kugeln aus der Schlacht bei Fehrbellin. Und im „Goldenen Buch“ von Hakenberg sind Unterschriften von Otto von Bismarck und Theodor Fontane als einstige Besucher des Schlachtfeldes verzeichnet. In der Stadt Fehrbellin selbst steht heute ein Denkmal für den „Großen Kurfürsten“ Friedrich Wilhelm, natürlich im Kurfürstenpark. Er hatte, so ist es überliefert, verboten, die fliehenden Schweden mit „brennenden Kugeln“ zu beschießen und so einen drohenden Stadtbrand verhindert. Eine der Inschriften erinnert daher, in Anlehnung an einen Bibelvers, an ihn als brandenburgisch-preußischen Helden mit dem nötigen Realismus: „Ich bin nicht gekommen, mein Land zu verbrennen, sondern zu retten“.

Aus heutiger Sicht hatte die Schlacht bei Fehrbellin am 28. Juni 1675 stattgefunden. Papst Gregor XIII. hatte nämlich bereits 1582 seine berühmte Kalenderreform beschlossen. Aber erst 1699 wurde auf dem Regensburger „immerwährenden Reichstag“ von den evangelischen Reichsständen beschlossen, ab 1700 den „Verbesserten Kalender“, also den Gregorianischen Kalender, einzuführen. Dabei fielen zehn Tage vom 19. bis 29. Februar 1700 aus. Erst am 10. Mai 1700 erließ der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. (1657–1713) sein Kalender-Edikt zur Ablösung des alten Julianischen Kalenders.

Karte und Text zum Herunterladen

von Dr. Heiner BröckermannKarten oder Grafiken zur Militärgeschichte mit erklärenden Texten zum Download.